兼松エレクトロニクス株式会社様

兼松エレクトロニクス株式会社

設立:1968年

社員数:1,584人(連結 令和7年3月31日時点)

事業規模:1,015億円(連結 令和7年3月31日時点)

・経済環境の悪化や競合の増加、案件の複合、複雑化に伴い、新入社員を育てる余裕がない現場。

しかも、お客様から社員に対しての期待値は上がるばかり。

・「こんなことから教えなくてはいけないの!?」と配属先から思われない新入社員を育てるにはどうすればよいのか?

・人事部が目指す方向性に従い、あらゆる面から研修をサポート。

カリキュラム全体のプロセス設計・品質維持から、研修課題の設定やアウトプットへの評価やフィードバックまで全方位を支援。

・自社の技術研修のみならず、ビジネススキル研修等における外部教育ベンダーの選定や品質管理、コーディネイションなどもバックアップ。

・配属先の現場から「立ち上がりが早い」との評価が。現場の新入社員教育負担や個別研修が減った上、

配属後の1年で新規の大型案件を受注するなど、期待以上の成果に人事部のみならず、現場が喜んでいる。

環境変化に合わせた新入社員教育の見直し

————まずは会社について教えて下さい。

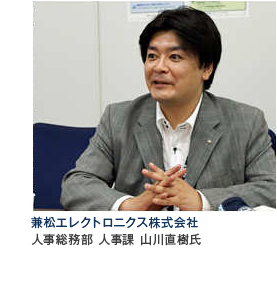

山川:兼松エレクトロニクス株式会社(KEL)はITインフラにおける設計・構築、導入、保守・運用サービスまでワンストップで提供を行っている総合ITインフラベンダーです。

1968年の設立以来、お客様目線での最適なITインフラの提供を目指し、長年にわたってさまざまなお客様のシステムに関わってきました。コンピュータの時代が、集中、分散、物理統合・仮想化へと移り変わる中で、絶えず培ってきたノウハウをもとに、お客様のITライフサイクルの安心・安全な継続運用を支援し、独自性・先進性の高いITサービスの提供につとめております。

————長い歴史の中、新入社員教育はどのように変化してきたのでしょうか。

山川:当社では2008年から新入社員研修のリニューアルを行っています。IPイノベーションズさんとはその時からのお付き合いになります。リニューアルまでの新入社員教育は非常にシンプルなものでした。就業規則や部門紹介、ビジネスマナーなど社会人の基本を教える研修を1ヶ月ほど行った後に現場配属。技術基礎教育などについては配属先の各現場におまかせしていました。あえて言うなら、ハードウェアにOSだけインストールした状態で出荷するようなイメージでしょうか。まっさらな状態で配属してきた新入社員に対して、上司や先輩がじっくり丁寧に指導する余裕が過去においてはあったため、許されていたことかもしれません。

————それが最近できなくなった。

山川:はい。近年この余裕がなくなってきました。経済環境の悪化や競合の増加、案件の複合化、複雑化などに伴い、社員の誰もが忙しく、自分の仕事をするだけで精一杯になってきました。加えて、マーケットが成熟するにつれてお客様から期待される知識や行動のレベルも上がってきたのです。

このような環境下では、現場に新入社員育成のすべてを押し付けるわけにはいきません。そのため、配属前の教育で、ある程度の「受け皿」―仕事を通じて自分で成長していくための基盤―を作っておく必要があると考えました。しかしあれもこれも研修でやろうとするとキリがないので、どこかで線を引く必要があると思いました。

1つの指針にしたのは「現場にいる人とのギャップをなくす」ということです。現場の上司や先輩から「こんなことから教えなくてはいけないの?」と、新入社員が思われないようにするにはどうするか。現場のヒアリングを通じて、要件を洗い出し、新入社員研修のスペックを固めていったのです。

————そして、IPイノベーションズにお声がけいただいたと。

山川:スペックを洗い出していく中で、社内リソースではカバーできない研修を外部に依頼する必要が出てきました。しかし、当社は複数の製品やサービスを組み合わせたソリューションビジネスを事業にしているため、研修は複合的な要素が組み合わされた内容となってしまいます。

例えば「ITインフラ構築に必要とされる各要素技術の研修」「各要素技術を統合させたシステム基盤構築の研修」「特定のハードウェアではなくマルチベンダーを前提とした研修」などの研修に対応いただける会社はなかなかないのが現状でした。

その点、IPイノベーションズさんは前述のような研修にも対応可能、しかも、他社の多くが型どおりのパッケージ研修がほとんどだったのに対し、IPイノベーションズさんは、当社に合わせてカスタマイズしていただけるということが採用の決め手となりました。さらにIPイノベーションズさんは、場合に応じて外部の教育ベンダーの研修商品を組み込むなど、当社の新人教育全体を考えてくださっています。研修はあくまで手段であり、常に本来の目的―受け皿をつくる―に立ち返るスタンスは、当社に合っているものでした。

成果につながる研修の3つのポイント

————カリキュラムを具体的に教えていただけますか。

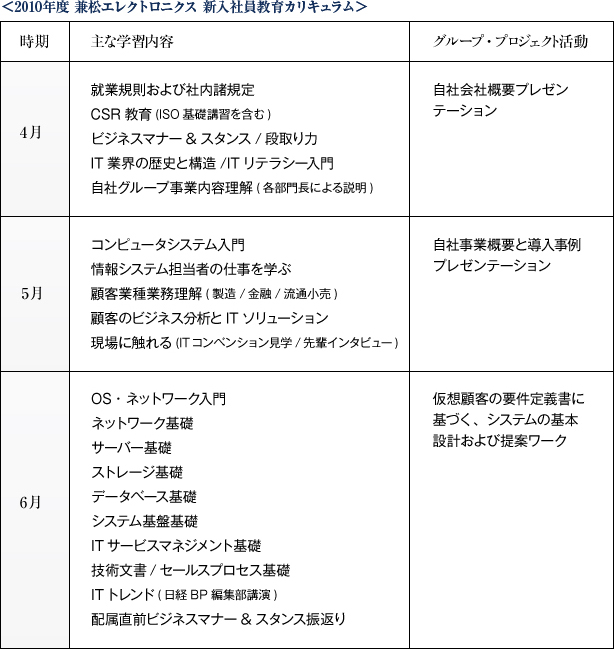

山川:2010年度のカリキュラムはこちらの通りです。

数年間実施と検証を繰り返してきて、配属後にうまく立ち上がるためのポイントがわかってきました。3つ挙げると、

1:新入社員の腹にうまく落とす

2:インプットとアウトプットのバランスをとる

3:現場と接することでモチベーションを喚起する

それぞれについて、詳しく説明していきましょう

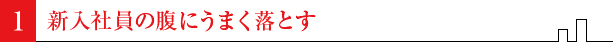

新入社員が吸収しやすい流れで教育カリキュラムを組むということです。いくら品質のよい研修プログラムを個別で用意しても、組み合わせ方を工夫しないと学習効果を高められないことがわかってきました。

「ビジネスマナー&スタンス」「段取り力」「自社グループ事業領域理解」といったそれぞれの学習項目は、研修を企画する側の頭の中では、うまく整理がついていて、それぞれがなぜ必要なのか、どの項目とどの項目が関連し合ってくるかもわかっています。しかし、新入社員の頭の中には最も重要な「全体のつながり」という像がないのです。

全体像がないままに、個別の研修を続けていくと、新入社員は「なぜこの研修が必要なのだろう?」という疑問を持ちます。1度疑問を持ってしまうと、研修の内容を吸収することが難しくなります。また、全体像がないまま、現場に配属してしまうと、その先も苦労するのです。全体像がわかっていれば、抜け穴に気付き、埋めることもできますが、そもそも気付くことができなければ埋めることもできません。自分で不足を補おうとしない新入社員を、上司は「やる気がない」と見なしてしまうかもしれません。それではお互いに不幸です。そのような事態を防ぐために、カリキュラムでは「何を学習するか」だけではなく、「どのような順番で学習を進めていくか」を工夫しています。

特に充実させてきた研修として、4月に行われる「自社グループ事業内容理解」や5月の「顧客業種業務理解」が挙げられます。これらはネットワークやサーバーなどのIT技術の目的に該当します。ネットワーク技術を駆使して、どのようなソリューションをお客様に提供するのか、そのソリューションはお客様のビジネスにどのように役立つのか、それを理解して技術研修を受講するのと、用途や必要性がわからないまま受講するのとでは、吸収度合に大きな差が出てきます。

また、全体像の理解は、学習意欲にも影響していると感じています。いろいろな知識や技術を断片的に理解するのではなく、全体が見えることで、不足している部分に自分で気付くことができます。そのことにより、自ら補おうという意欲が出てくるように思います。

新人研修はどうしても知識の詰め込みになりがちですが、学んだことをアウトプットする機会を意識的に設定する必要がある、という意味合いです。インプットだけ、座学だけの研修はどうしても退屈になってしまいます。インプットとアウトプットを組み合わせることで、研修の理解度が高まると考えています。

当社では研修カリキュラムとは別に「グループ・プロジェクト活動」を設定しています。これは学習した内容を用いて、グループごとに調査、検討活動を行い、アウトプットを発表するというものです。月に1つ、3ヶ月間で3つの課題を用意しました。課題は月を追って少しずつ難易度を上げています。

日々の研修と並行して行われるグループ・プロジェクト活動は、配属後に直面するであろう複数業務の並行処理の練習にもなります。ただ宿題のようにやらせるのではなく、PDCAを回す実践の場として、計画やレビューも徹底的に行わせました。おかげさまで、実際の現場の仕事に近い環境で「仕事を回す」ことを体験させることができました。

先輩社員と話をする、実際のお客様とそのビジネス内容を知るといった現場に触れる機会は、長期間研修会場で過ごす新入社員にとって大きな刺激となります。その刺激をうまく学習に結びつけるための工夫をしています。

例えば、自社が顧客に提供しているソリューションについて、新入社員がいったん自力で調査をし、仮説を立てた後に、その顧客を担当しているアカウントチームをアサインして、実際のビジネス内容について説明をしてもらっています。新入社員は現場の先輩の体験談に強く興味を持ちます。先輩のエピソードを通じて、今学んでいることが将来の自分の活躍につながっていくことを実感してもらうのです。

そのために、私自身も現場部門との接点を増やし、対話を持つことを心がけました。その結果、技術研修のカリキュラム内容などについては、SE部門のさまざまな方からたくさんのアドバイスをいただくことができました。また、実際のアカウントチームによる自社ソリューションビジネスの説明や、グループ・プロジェクト活動における先輩社員インタビューなどが、恒例行事として協力してもらえるという土台もできあがってきたように思います。

意図をちゃんと説明して協力してもらえると、それは新入社員の成長に確実に結びつきます。先輩のプレゼンテーションに感謝した当時の新入社員が、数年後に後輩の研修に協力してくれるようになりました。今年度の新入社員からも「数年後にあの先輩のように、新入社員研修でプレゼンができるように頑張りたい」という声が挙がっていて、いい循環が生まれつつあることを実感しています。

また、研修中に開催されるITコンベンション(展示会)などのイベントも活用しています。ただ見学するのではなく、当社が実際のビジネスでお付き合いさせていただいている主要なベンダー様及びパートナー様などの出展ブースについて、当社との関わりなど見るべきポイントをあらかじめ説明をしておき、目的意識を持って自発的に見学させています。新入社員にとっては、各社様ブースで丁寧かつ温かいご対応をいただくことで、当社のポジションや認知度を肌で感じることができ、うれしく、誇りが持てるようです。当日の研修レポートには「早く成長して、親切に説明していただいた方々に、実際の協業ビジネスで報いたい」というコメントも多くみられました。

「今年の新人は立ち上がりが早い」とうれしい評価が現場から

————社内現場からの反応はいかがですか?

山川:配属先の現場から「新人の立ち上がりが早い」という評価をもらえるようになりました。そもそも、現場での新人教育の負担を減らすことが狙いでしたので、うれしく思っています。

加えて具体的な事実として、配属直後の現場での個別研修が減っています。例えばSE部門など各配属先の判断で、外部の基礎的な技術の公開研修を受講させることが多々あったのですが、現在では減っています。受講させるにしても、よりレベルの高い研修に移行しています。これは新入社員研修カリキュラムの中で基礎的な部分がカバーできている証拠だと考えます。

さらにうれしいのは、配属した新人が活躍している話を聞いた時です。

現場配属後もOJTのフォローを人事と配属部門と連携して進めていて、定期的に情報共有を図っているのですが、昨年入社の社員について、「配属後の1年で新規の大型案件を数回受注し、お客様の信頼を十分に得ることができた」「お客様のシンクライアント構築案件の担当SEメンバーの一員として責任感と自覚をもってよく頑張ってくれた」など、うれしい報告を前期レビューで何件も聞くことができました。入社1年目なのに期待以上の成果をあげてくれたと評価されているようです。もちろん本人の努力と配属現場の指導育成・フォローがあってのことですが、そのような話を聞けるのはうれしい限りです。

————最後に、IPイノベーションズについてお聞かせください。

山川:IPイノベーションズさんのカスタマイズ能力を高く評価しています。このカスタマイズ能力には2つの意味合いがあります。

1つは個別の研修でのカスタマイズです。特定のIT製品だけを扱っている会社であれば、既成のパッケージ研修でも十分かもしれませんが、当社のように複数の製品やサービスを組み合わせたソリューションビジネスを事業にしている会社ではそういうわけにはいきません。例えば「サーバー構築」のような要素技術の研修においても、取り扱い製品の規模や注力している技術に合わせて微調整したい部分が出てきてしまいます。そのような場合でも、当社の事情に合わせた細かな要望を取り入れ、柔軟に応えていただけました。

もう1つは、新人教育カリキュラム全体でのカスタマイズ、設計の能力です。 個別の研修のみならず、IT業界やソリューションビジネスを理解するための研修をカリキュラム全体として考察いただきました。既存のカリキュラムのバランスや落とし穴についてもアドバイスをいただき、他の研修会社をコーディネイトする際にも、目的や意図をきちんと共有してくれました。依頼された各研修ベンダー様も気持ちよく仕事ができたと思います。

IPイノベーションズさんには、私たちと一緒に悩み苦しんで、同じ目線で新入社員の育成・教育を考えていただくことで、安心して現場に送り出せる新入社員研修の基盤を作り上げることができました。ですが今のカリキュラムに満足することなく、さらに進化させていきたいと思います。これからもIPイノベーションズさんは、豊富な経験やノウハウを持つ、共に考えるパートナーとして頼りにしています。

最後になりましたが、IPイノベーションズさんとの二人三脚でのカリキュラム作りは、私個人としてもとても楽しい経験でした。私たちが楽しく仕事をしていることは、必ず新入社員に伝わります。これからもよい関係を続けていきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※掲載内容は取材時のものにつき、部署名及び役職名は現在と異なる場合があります。

【IPイノベーションズからの御礼とこれから】

弊社を貴社の研修・育成パートナーとしてお選びいただき、誠にありがとうございます。

大切な新人をお預かりしている責任の重さを感じています。また、貴社の現場重視の姿勢にはいつも感銘を受けています。弊社としては、現場力のある人材を育成する研修を貴社と共に作り上げることに充実感を持っています。 2012年度は、技術研修のカスタマイズカリキュラムだけではなく、

◆『ビジネスマナー・業界理解・段取り研修など、先に行った研修を技術研修期間中にも融合させた全体設計』、さらに、

◆『配属部署を見据えた習得レベルの詳細設定を可能な限り個々に対して行う』

など、複雑化した新人事情、企業状況を考慮したカリキュラムが出来上がりました。

スポットでの研修ではなく、新人研修のスタートからゴール(ビジネスマナー~現場実習~技術研修~総合演習)まで、その一連の流れを共に考えてきましたが、全員をゴールに導くように作り上げるカリキュラムの完成は、貴社の人財育成への熱い思いなしには成しえなかったことです。

弊社はそのサポートに全力で携わり、新しい研修への取り組み方法や実施成功事例を日々ご提案していきたいと思います。 また、貴社の新人教育・新人育成に懸ける情熱にお応えできるよう、即戦力の新人への育成はもちろんのこと、2年目以降も個々が自立して成長・貢献できる人財となる研修をご提供できるよう邁進していきたいと考えています。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。