NSSLCサービス株式会社様

NSSLCサービス株式会社

設立:2005年

社員数:429人

事業規模:約173億円

・IT技術の進展に伴い、業務内容に大きな変化が生じてきている。

従来のように決まったやり方で、ミスなく、効率よく仕事をするだけでは不十分といわれる時代に。

・時代の変化を感じ取り、自分で考え、自律的に行動できるSEの力を強化したい。

・新しい技術やスキルのトレーニングを実施するだけのギャップアプローチではなく、自ら気付き、行動を起こしていく社員を育てる。

・人間力診断などの丁寧なアセスメントや1対1の個別面談後、すぐにスキル研修を行わず、意識転換プログラムの実施を提案。

心を揺さぶる体験で個々の感性を高めて個人に変化をもたらす。

・研修後もフォローを続け、1ヶ月後に面談をしたところ、個人の思考や行動に変化が起こり始めた。ヒアリングからの抜粋によると「(仕事に入る時)まず人間に興味を持つようになった」「相手の気持ちを考えながら話をするようになった」「メンバーの良いところを褒めようという意識で対処し始めている」など。

心を揺さぶる研修で自律的に変わる社員を育てる

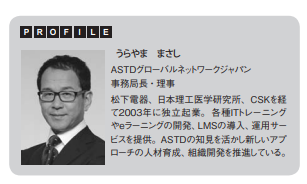

IPイノベーションズ 代表取締役

浦山昌志

創造的ソリューションが求められる時代に

昨今の経済環境やビジネス環境の変化は急激であり、かつこれまでにあった景気循環とは明らかに異なっている。さらにこの変化を引き起こしている主要な原因としてテクノロジーの革新があげられよう。この破壊的なイノベーションは、従来のビジネスモデルをぶち壊して、その結果、新しい産業が次々に誕生している。ついてこられない企業は姿を消し、そしていままでに前例のないビジネスが勃興している。IT業界はその最先端にいるため、クラウドやモバイルなどの技術革新が働く人たちに大きな影響を与えているのだ。

これまでの時代(少なくとも第3の波と呼ばれた情報化社会)のキーパーソンであったIT技術者の多くは、「こうすればうまくいく」という仕事のやり方を教えられ、そのとおりにやっていれば成長ができた。しかし時代が変わり成長が鈍化した経済のなかでは、従来のように決まったやり方で、ミスなく効率よく仕事をするのでは不十分である。それに加えて、創造的で前例のないサービスを生み出したり、これまでになかったような仕事のプロセスを考案することなどが求められている。当然、仕事に関わる人たちには、そのような仕事をするための特質や行動特性、メンタリティが強く求められているのである。大量に規格化されたIT技術者を育成する時代は終わり、多様な価値観や考え方の違う人たちが集まって1つのベクトルを目指して働くこと。そしてその結果、集合知としての創造的なソリューションを提供すべきときが来ているのだ。

ギャップアプローチからの脱却

NSSLCサービスは、コンピュータネットワークの構築・保守・管理を行う会社である。IT技術の進展に伴い、その業務内容には非常に大きな変化が当たり前になってきた。そこで、社員たちが変化を感じ取り、自分で考え、自律的に行動できるSEの力を強化する取組みに本格的に着手し始めた。以前から人材育成

には熱心であったが、新しい自社のニーズに対処できる研修プログラムを模索していて、人材の変革に前向きに取り組もうという意欲が強かった。

ここで「自律的に行動できるSE」とは、次のような人材を指している。

・指示された仕事をこなすだけでなく、顧客との双方向コミュニケーションを通して問題を見出すことができる。

・問題の解決に対して、提案を自ら作成できる。

・チームのメンバーを巻き込み、その知恵を出し合わせた提案ができる。

・今後求められる知識やスキルについて自分で調べ、計画を立てたプランに従い自己啓発を行うことができる。

このレベルに到達するまでは時間がかかるため、まず研修中の行動や報告書のなかに認められる変

化を観察する。さらに研修後その人の行動に変化があるかどうかを上司や人事などで観察する。 またフォロー面談時に直接本人から具体的にどう変わったのかをヒアリングする。

(研修中チェックポイント)

・行動や発言の内容に変化があるか。

・演習などへの介入度合いの変化があるか。

・研修中の振り返りの記述に心の変化があるか。

(研修後チェックポイント)

・仕事の取り組み姿勢が変わったか。

・ 仕事に取り組むときの気持ちに変化が認められるか。

・明確に仕事のパフォーマンスが上がったか。

いずれの会社においても自律的な考え、行動ができるということは昨今の重大な命題である。従来のアプローチとしては、新しい技術やスキルのトレーニングを実施することが通例であった。私自身も20年以上このスキルギャップを埋めるアプローチ(ギャップアプローチ)を実施してきた。その結果としてある程度の成果は得られたが、何か足りないものをいつも感じていた。

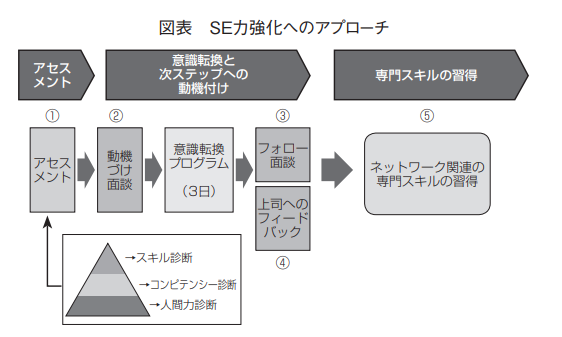

NSSLCサービスでは人材を部品と思わず大切な個性ある人材としてとらえ、リストラするよりも、その一人ひとりと向き合うことにより社員を育成していこうという意向が強かった。これはわが社の理念や問題意識と一致するところでもあり、共同してプログラムを開発することになったのである。今回NSSLCサービス社の現状を加味し、図表のようなアプローチを実施した。その取り組みを紹介したい。

研修全体のアプローチ

① アセスメント:不向きな結果が出てもやる気があればパフォーマンスは向上する

まず、受講者のなかにはオペレータ職からSE職へ転換を目指す人もいることから、一度全員のコンピテンシー、人間力の診断を行った。これによって、SE職への適性や現在のモチベーション状況などの細かいアセスメントを実施した。客観的に自分の適性を把握することが大切なばかりでなく、自分の強み、弱みも明確になる。このアセスメント結果は、面談での貴重な資料としてだけではなく、研修プログラム運営の重要なデータにもなる。さらに本人にも正確にフィードバックして、自分自身としっかり向き合う材料としてもらった。

ここで大切なのは、たとえSE職に向かないと結果が出ても、それを認識したうえで本人がその職種にチャレンジするかどうかを直接本人に問うことである。面談で本人がそれでもやる気があると確認できれば、アセスメント結果がたとえSE職に不向きと出ても、仕事において優秀な成果を残すSEとなることができるのである。それはすでに過去のデータから明確に断言できる。

② 動機づけ面談:1人ずつじっくり目標について話し合う

その後、受講生一人ひとりと個別に面談を行い、研修目的の説明や本人の意識状況把握、自己啓発の状況などを細かくヒアリングしていく。この場面から、本人の動機づけを目的として行うのである。

出席者は、本人以外には人事部長とスタッフ、技術部門のトップマネジメント、研修担当講師を含めた事務局である。受講生はこれらのメンバーとともに、自分の現状やその気持ち、スキル、今後の目標などについて真剣に話し合っていく。

現場のSEを変えたいと相談にきた別の会社の担当者は、「そんな面談なんてとてもできない。そんなに手間をかけられない」と驚いておられた。他社に真似できないといわれるくらいに取り組んでこそ追随できないほどの人材を育成することができるのである。

③ 心を揺さぶる体験で感性を高めてからスキル研修に入る

これが一番大切な部分である。アセスメント、面談の後、すぐに技術やスキルの研修を実施せず、意識転換プログラムを行った。世のなかの変化が非常に早いため、個々人が大きな意識転換を図らなければ時代に取り残されていく。とくに時代の先端をいくIT技術者はその最たるものである。

25年以上も技術者育成に携わり、かつ自分自身も技術者であった私は彼らの気持ちがよく理解できる。その技術者の気持ち部分に変化がなければ、変わることはないのである。それには、テクニックを教えるだけでは無理だ。論理的にその必要性を説き、かつその内容が腹落ちして受け入れたとしても、それでも不十分である。

人は、他者から変えてもらおうとは望んでいない。人は変わるときは、自ら感じて、そして自分で決断して変わるのである。だからまず心に「感じる」ことが大切なのである。単なる「感じる」のではなく、「強烈に感じる」ことである。この「気づき」を技術者たちに与えることである。それも「強烈なインパクトをもって気づかせる」のである。ただ、それを強制してはいけない。

参加者を一斉に変えることなどできるわけがない。そのようなことができたとしても、それは一様な感性しか持ち合わせていない集団であり、そのような組織から創造性のあるアイデアが生まれるはずがない。すなわち、いろいろな価値観、考え方、経験など多様性があってよいのである。したがって研修のなかに準備された多様なプログラムのタッチポイント(心に響く部分)で、それぞれの価値観で気づきを得るのだ。

このコースは多様な価値観の人たちがいろいろなところで「感じる」場面が準備されている。そこで「強く感じた」人は心を動かされ、内発的な動機を大きくくすぐられることになる。心を揺り動かされるのである。その結果として行動がともない変化が起こり始めるのだ。

研修のプログラムには、仕事そのものへの愛着を深めるような話、事例を紹介し、参加者が対話(ダイアログ)を行いながらさらに深い気づきにつなげていく。

この研修は個人の気づきを与えるだけでなく、参加者自身がファシリテーションを体験し、それを職場ですぐに応用できるよう習得することも意図されている。技術者であっても職場においてのコミュニケーションの必要性は高まるばかりである。この研修は単なるマインドシフトの内容を学ぶだけでなく、現場でのコミュニケーションニーズに応えるようなスキルを身につけることも組み入れられている。研修後、すぐに応用できるスキルも同時に伝授することにより、気持ちの変化だけでなく自分自身の行動に自信を深めることができるためである。

研修期間中には懇親会もあり、受講生同士や人事、トップマネジメントも参加して語り合う機会が設けられている。そうすることで、本音で一人ひとりに向かい合い、伸ばしてあげようとする会社全体の熱意が伝わっていくのである。こうして会社全体で人を大切にする風土を作りだすことができる。

Yes, and~でポジティブアプローチ

研修全体を通して、前向きなアプローチで統一している。“No~”(それはだめだよ)や“Yes, but~”(それはいいけど、でもね…)という態度より、“Yes, and~”(それいいね、こうしたら君の意見をさらによくできるね)というアプローチをすべてに応用する。

例えば、コミュニケーションの練習をしているときでも、「良い点探し」を一斉に始める。良くないなと感じても「○○したら、もっと良くなるというポイントはありますか?」とたずねることにしている。そうすると柔らかい表現で、お互いにさらに良くなるためのポイントを気づき合うことができるのである。こういう態度やアプローチは職場に帰ってもすぐに応用できる。

ドラッカーが「欠点を指摘して普通のレベルに改善するより、強みを見つけてそれを卓越したレベルに引き上げるほうがはるかに易しい」と述べたようにこの研修では良いところを認めていくようなアプローチが全体に行き渡っている。

また随所に感動するようなビデオやストーリーを準備していて、これが一人ひとりの心を打つ。しかし全員が同じように感じるわけではなく、多様性のある人たちが思い思いのタイミングで心にインパクトを受けるのである。やがて受講生は研修が終わるころには、心の変化に気づき始める。そして自らやってみようという決断を下すことができるようになるのである。

スーパーエンジニアの語りが意識転換を生み出す

今回、教材として自社(NSSLCサービス)のスーパーエンジニア(野澤部長)にインタビュー取材したビデオを制作した。どのようにしてトップエンジニアに登りつめたのか、どのように努力したのか。今後、若い人たちに望むことなどを語ってもらった。

受講者はスーパーエンジニアの言葉をメモしながら自分自身のこれからについていろいろな思いを馳せる。その後のダイアログでは、各自が何を思い、どのように感じ、どうしようと思ったのかお互いに触発するような会話を重ねることができた。

学びの素材として、身近にいるハイパフォーマンスの直接的な語りや問いかけの効果が高いことは参加者のコメントや感想を聞いても明らかであった。

忘れてならないのは上司へのフィードバック

どんなに素晴らしい研修プログラムでも、人材育成に対しては20%の効果しかないといわれている。教育プログラムが及ぼす効果は前段の動機づけ・準備が40%、そして研修後のフォローが40%である。このことから研修前(アセスメント、面談)に加えて、研修後のフォローをどのように行うかについても、人事、トップマネジメントとともに腐心して計画した。

研修後に行ったフォローとして、以下のような対応を行っている。

①キャリアプランの提出とそのフォロー

5年後のなりたい姿(ゴールイメージ)とそこに至るまでの具体的なプランづくり。

②約1カ月後に第2回目の面談実施

1回目と同じメンバーで面談し、各人が研修後どのように変わったかをヒアリングする。キャリアプランへの介入も行う。

③上司へのフィードバック

教育内容の説明やアセスメント結果や研修の参加姿勢、変化状況などを報告し、今後の指導の参考にしてもらう。

人事部門ではさらにこの後も2~3年のスパンで個人の成長を見守っていき、必要ならばスキルや技術の研修も受講させている。

技術者に変化が起こり始める

1カ月後の面談でヒアリングしていると、個人の思考や行動に変化が認められ始めた。

・まず人間に興味を持つようになった。

・相手の気持ちを考えながら話をするようになった。

・メンバーの良いところを褒めようという意識で対処しはじめている。

もちろんすべての受講者が変わったわけではない。人の状況などから全員が同じ気持ちの変化を起こすことは無理であろう。しかし参加者の20%の人でもいいから、心に変化を受けて行動が変わり始め、それが続いていけばやがて組織全体が変わり始めるはずである。

一人ひとりが行動を変えて、組織、会社全体の変革を起こすには時間が必要であることを認識すべきである。そして忍耐強く進めていくという覚悟がトップになければならない。そういう努力を行っていく企業はやがて、ほかの会社が追いかけても容易に追いつけない企業文化を構築していくことであろう。まずは一人ひとりの心に感動の変化を起こすこと。これが最初の最も大切な原則であるように思う。

何が人や組織を変えるのか

この研修を実施するときに感じたことは、「変われという者が、まず自分から変わること」というガンジーの言葉である。人事部門のメンバーをはじめ、トップマネジメントの方々も真摯にSE一人ひとりの悩みや言葉に耳を傾け、何とかこの人たちを成長させたいという気持ちを強くもち、フォローを行っていく姿が印象的であった。このように社員よりも先にマネジメント層が変化する組織でなければ、どんなによい研修を企画しても、人の成長は長続きしないであろう。このような機会を与えていただいたNSSLCサービスの方々に心から感謝申し上げたい。